Les maîtres du temps – René Laloux

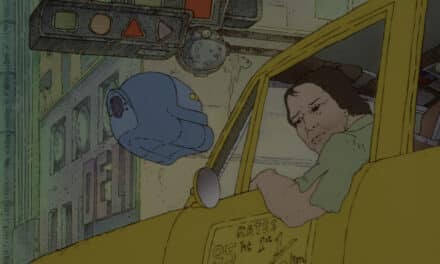

Les Maîtres du Temps est un film d’animation français qui n’a pas connu une carrière pour le moins marquante. Il est vrai que le film pèche par de nombreux côtés (l’animation parfois assez approximative, la lenteur de l’ensemble, le twist final amené de façon un peu abrupte…) mais il serait quand même regrettable de ne pas s’intéresser un tant soit peu à ce film qui mérite le détour.

L’histoire s’inspire d’un roman de Stefan Wul (pseudonyme de l’écrivain Pierre Pairault, chirurgien dentiste de son état) intitulé L’Orphelin de Perdide. Il est en outre l’auteur de 12 romans de SF qui ont marqué ce genre de littérature (son plus gros succès fut Niourk paru en 1957 chez Fleuve Noir). René Laloux, le réalisateur des Maîtres du Temps n’apporte pas vraiment de grosses nouveautés par rapport au roman et conserve l’esprit des écrits de Wul.

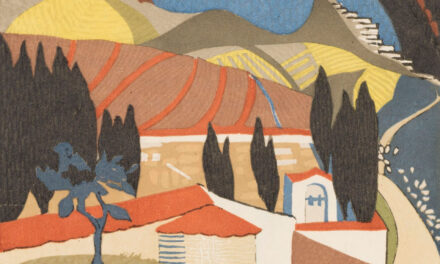

Si le film de Laloux est intéressant, c’est surtout pour les très beaux tableaux composés par le dessinateur Moebius. Un univers très riche visuellement au service d’une intrigue qui, au premier abord, peut paraître simple, voire anodine (un enfant se retrouvant seul sur une planète hostile attend d’être secouru par une équipe). Mais le twist final se révèle complexe (basé sur un paradoxe temporel difficile à expliquer) et rehausse un ensemble souvent fragile (l’animation est plutôt hideuse par moment). Les thèmes abordés ne sont pas forcément à la portée de tous (voire la partie avec les êtres déshumanisés, sans visages avec des ailes) et certains ne se donneront peut-être pas la peine de se creuser un peu la tête. Mais ce serait dommage.

Aujourd’hui, le film de Laloux dégage toujours un capital sympathie certain (et pas forcément parce qu’il est français!). Certes, on pourrait difficilement comparer Les Maîtres du Temps avec les productions actuelles (ce qui ne présenterait d’ailleurs strictement aucun intérêt) mais, juste pour quelques soucis d’animation et de construction narrative, il serait regrettable de ne pas jeter un œil à cette production qui a quand même mobilisé de grands talents et possède un charme évident.