La ballade de Buster Scruggs – Ethan & Joel Coen

La ballade de Buster Scruggs est un western d’anthologie en six volets mettant en scène les légendes du Far West vues par les incomparables réalisateurs et scénaristes Joel et Ethan Coen. Chaque chapitre est consacré à une histoire différente de l’Ouest américain.

Présenté à Venise où il a remporté le Prix du Meilleur Scénario, La Ballade de Buster Scruggs invite les frères Coen dans l’univers du conte. Six récits aux tonalités différentes, mais toujours caustiques, voire violentes pour certains récits brefs, mais incisifs, au cœur d’un Ouest américain iconique qui offre une variété de paysages et d’atmosphères.

Les décors grandioses de vallées où l’homme vaniteux recherche l’or, les saloons miteux, les banques à braquer perdues au milieu d’un no man’s land désertique sont autant de lieux chéris par les deux frères qui se sont savamment armés de leur humour ravageur et surtout d’une photographie exceptionnelle, jusque dans le segment final, au rythme plus lent, qui redonne au Grand Ouest son caractère surnaturel, voire hanté…

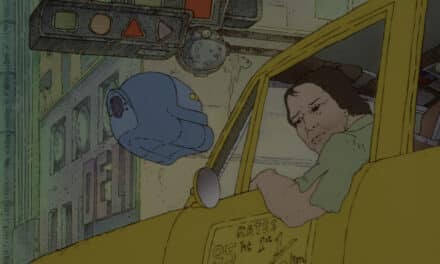

Entre les règlements de comptes gores dans l’incipit qui a donné son titre à l’ensemble du programme, l’atmosphère british d’une production de la Hammer, l’amour dédié au cinéma de genre que n’a pas renié Tarantino dans Les Huit Salopards, l’on se prend à rêver d’un cinéma mythique, habité par des figures cracra. Mais chez les Coen, la mythologie revisitée intègre les grands noms du 7e art : Liam Neeson, James Franco, Brendan Gleeson, Tom Waits, ou encore Tim Blake Nelson, dans le rôle éponyme. Ce dernier, en fanfaron à la gâchette possédée, assez méconnaissable, pousse la chansonnette dans un western de cartoon, tout droit issu de l’accouplement improbable entre Mort ou vif, de Sam Raimi, et Rango, du grand Gore Verbinski.

Dans cette ballade enchantée par les trouvailles visuelles des deux frangins, chaque segment semble vouloir aborder des aspects différents de cette période poussiéreuse de la construction de l’Amérique : la ruée vers l’or, les freak-shows, le grand banditisme, l’utilisation outrancière des armes pour ce qui deviendra la croix que porte l’Amérique depuis l’avènement du second amendement, ou encore la place malheureuse de la femme dans cette société d’échanges…

La réalisation et l’enthousiasme que suscitent ces peintures hautes en couleur n’en font nullement une oeuvre mineure dans la carrière des cinéastes qui, pour la première fois, ont fait confiance à la plateforme Netflix. Rarement une production originale Netflix n’a été aussi proche d’une ambition de grand écran.