Minuscule, la vallée des fourmis perdues – Thomas Szabo

Dans une paisible vallée, des fourmis noires vivent une série d’aventures extraordinaires après la découverte d’une boîte de sucres, un trésor convoité également par les terribles fourmis rouges ! Mais c’est grâce à l’amitié d’une jeune coccinelle qu’une fourmi noire va tenter par tous les moyens de sauver les siens.

La série animée « Minuscule » a fait l’objet de deux saisons qui ont été diffusées sur France 2 à partir d’octobre 2006, puis sur France 5. Les inconditionnels se demandaient bien comment d’un format de 5 à 6 minutes conférant au petit conte amusant, les créateurs Thomas Szabo et Hélène Giraud allaient bien pouvoir faire pour adapter celle-ci en un film d’animation d’une heure trente, tout en gardant une dimension universelle et enfantine au récit. Le pari est incontestablement réussi, alliant bon nombre de personnages de la série et véritable récit d’aventure.

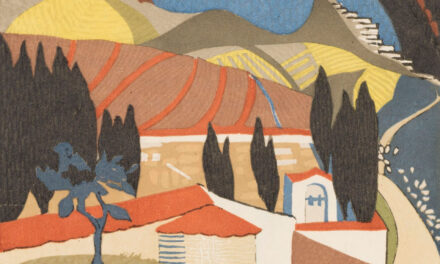

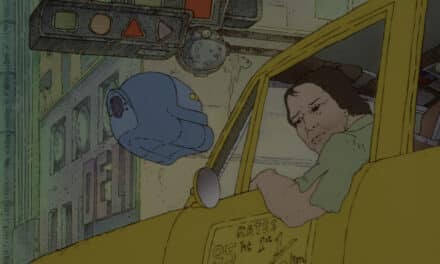

Fait de prises de vues réelles sur lesquelles viennent s’incruster des insectes numériques auxquels les auteurs ont attribué des traits de caractères bien sentis (famille de coccinelles intelligentes et moqueuses, bande de mouches menaçantes, troupe de fourmis au sens militaire, araignée silencieuse et souvent dépassée…), le long-métrage engendre immédiatement l’empathie des plus petits, comme des plus grands. Car la première héroïne de cette histoire est une jeune coccinelle, qui en s’égarant, va s’éloigner de ses parents et y laisser une aile. Réfugiée dans une boîte de sucre, elle va alors se retrouver transportée par des fourmis noires, vers leur lointaine fourmilière.

Le scénario entame alors le cœur du long-métrage, tel un improbable road movie, où les morceaux de bravoures rivalisent de créativité avec un humour tout en légèreté. On a ainsi droit à une poursuite dans les rapides d’une rivière, entre la boîte de sucre, guidée tant bien que mal par les fourmis noires, et une canette de soda, occupée par de méchantes fourmis rouges. Quant au siège de la fourmilière, il relève du véritable champ de bataille, alliant intelligence supposée des diverses bestioles (et si on apprenait à se servir d’une allumette…) et curieux objets trouvés. Malheureusement, entre les deux, le film souffre d’une légère baisse de rythme due à la longueur du trajet.

Sans jamais se départir d’un humour plutôt taquin, le film fait preuve d’une certaine morale (les conséquences de l’insouciance, les limites du jeu, le respect de l’autre, ou encore l’entraide nécessaire…) qui devrait sans problème toucher les plus jeunes et satisfaire les parents avides d’une alternative aux sempiternels Disney. Le cinéma français a donc de quoi s’enorgueillir de ce projet original, techniquement proche de la perfection, et aussi riche en aventures qu’en personnages à l’étrange humanité.