Les demoiselles de Rochefort – Jacques Demy

Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elle vivent dans la musique comme d’autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement des forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient la mère des jumelles. Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin…

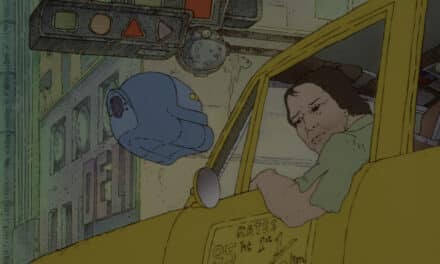

Après le succès critique de Lola, œuvre phare de la Nouvelle Vague, et le triomphe mondial des Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy disposa d’un budget confortable pour tourner ce qui devait être (et sera) l’unique réussite de comédie musicale à la française. Après les univers teintés de mélancolie de ses précédents opus, le cinéaste s’avère imprégné d’une euphorie communicative en traitant des jeux de l’amour et du hasard.

Après Nantes et Cherbourg, Rochefort est ici le théâtre (magnifiquement décoré par Bernard Evein) de rencontres fortuites, coïncidences troublantes et marivaudages « superficiellement superficiels », pour reprendre une expression chère à Ophuls. Du marin en quête de l’idéal féminin (Jacques Perrin au look d’albinos), au commerçant (Michel Piccoli) désespéré d’un patronyme ayant fait fuir la femme de sa vie, une ronde de personnages troublés par l’amour manifeste en chansons ses espoirs et craintes.

Par instants, l’hymne au bonheur verse dans le drame traité sous forme d’humour noir, tel ce passage savoureux où l’on fredonne que « l’on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du château », parenthèse gore qui annonce le pessimisme tragique d’Une chambre en ville. Redécouvrir Les demoiselles de Rochefort, c’est aussi apprécier davantage la partition musicale de Michel Legrand, très ancré « jazz des sixties », et qui n’est pas pour rien dans le caractère jubilatoire du film (le tube des « Sœurs jumelles », mais aussi des morceaux moins connus).

Chorégraphies élégantes, couleurs chatoyantes et prises de vue sophistiquées témoignent de la maîtrise artistique et technique de l’ensemble, qui culmine dans la séquence du coup de foudre entre Andy Miller et Solange Garnier. Signalons enfin une distribution de légende, qui parachève le côté « culte » de ces « Demoiselles ».

Deneuve et Dorléac, au sommet de leur beauté, offrent le plus beau portrait de la gémellité au cinéma ; George Chakiris et surtout Gene Kelly (d’une élégance toute minnellienne) apportent l’héritage des modèles de genre américains ; l’exquise Danielle Darrieux (non doublée pour les chants) incarne le souvenir des mélodies des comédies de Decoin mais aussi celui des grandes amoureuses ophulsiennes ; ils sont épaulés par une belle brochette de seconds rôles (de Henri Crémieux en vieux satyre à Jacques Riberolles en amant cynique).

Film phare du cinéma français, Les demoiselles de Rochefort et plus largement l’œuvre de Demy influenceront tout un courant de réalisateurs actuels, de Ducastel/Martineau à Christophe Honoré.