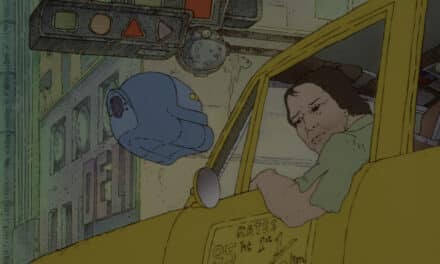

L’Enfer – Francesco Bertolini

Le voyage de Dante et Virgile, dans la Divine Comédie, commence par L’Enfer, décrit dans la première des trois parties de l’œuvre. En 1911, trois réalisateurs italiens, Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro et Adolfo Padovan, décidaient de projeter la vision poétique sur les écrans. Malgré des trucages à l’ancienne, le résultat est toujours aussi dérangeant…

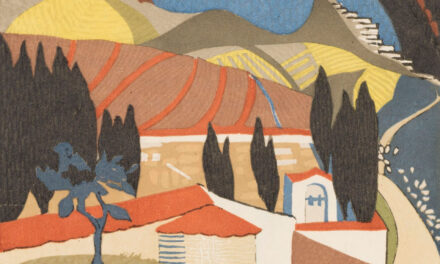

Parmi les visions de L’Enfer de Dante, on retient surtout celle de Gustave Doré ou encore, plus récemment, le tour de force d’un artiste italien, qui en peint les 34 chants sur des violons. Mais le cinéma n’est pas en reste, particulièrement en ses premières années d’existence.

Dès 1911, un film muet italien, coréalisé par Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro et Adolfo Padovan et véritable blockbuster de l’époque, tente ainsi de donner vie, à l’écran, aux tableaux horrifiques de Dante. Avec un certain succès : les condamnés et leurs châtiments, dont l’immersion dans la fange puante ou la mastication éternelle par Lucifer lui-même…

Le film, dans le domaine public, est visible en intégralité sur différentes plateformes, gratuitement.