Jack et la mécanique du coeur – Mathias Malzieu

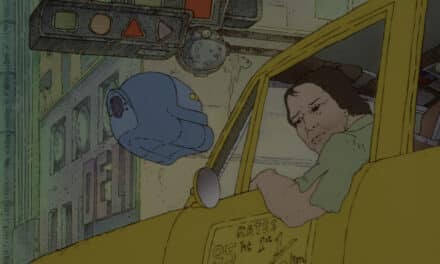

Le jour le plus froid de la terre, un enfant naît le cœur gelé. Une sage femme en mal de maternité remplace le glaçon par une horloge et l’élève dans le respect de trois règles : prendre soin de ses aiguilles, remonter le mécanisme et ne jamais, jamais tomber amoureux…

L’adaptation fidèle de l’album et du roman du chanteur de Dionysos – oui, il faut suivre – La mécanique du cœur, se révèle à la hauteur de la version originale.

Mathias Malzieu nous embarque pour un tour de l’Europe, nous transporte dans un train accordéon « à vapeur qui a peur », à la rencontre de Jack l’Éventreur, sur les conseils du merveilleux Méliès, dans la peau de Don Quichotte et à la recherche d’un amour perdu.

Vous êtes prévenus : il faut suivre, car le film va au rythme palpitant d’une horloge, qui le guide tel un cœur. Dans une veine romantico-gothique, notre artiste complet donne corps à son récit en l’agrémentant de références et la qualité de l’animation n’est pas sans rappeler l’incontournable Tim Burton, un comparaison plutôt très flatteuse.

Qu’à cela ne tienne, Malzieu souligne ses influences autant qu’il s’en détache, appose son style et impose son imaginaire. Pour cela, il s’est entouré de fidèles acolytes, Olivia Ruiz, Grand Corps Malade, Jean Rochefort dont les voix, reconnaissables entre mille, habitent des personnages hauts en couleur.

De beaux sentiments, des protagonistes caractérisés, une animation stylisée et des mélodies entraînantes pour petits et grands… Que demander de plus ?