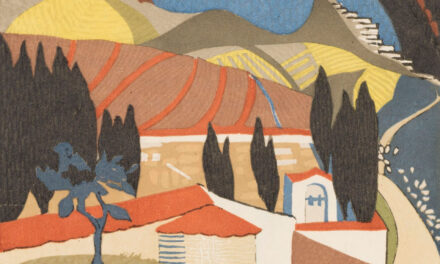

L’homme qui plantait des arbres – Frederic Back

Humaniste et écologiste avant l’heure, l’écrivain Jean Giono (1895-1970) s’est inspiré de son histoire personnelle et de celle de sa région natale pour écrire L’homme qui plantait des arbres en 1953. C’est dans la revue Le sauvage que Frédéric Back découvre le récit de Giono en 1974.

Ayant lui-même déjà planté plus de 30 000 arbres au cours de ses activités au sein de la Société pour vaincre la pollution, il se met en tête de porter à l’écran ce texte jusqu’alors publié uniquement dans des revues spécialisées.

« En lisant ce récit pour la première fois, j’ai été très ému par cette générosité qui ne cherchait de récompense nulle part. C’est l’essence même du bonheur puisque la récompense est dans le geste lui-même et dans la vision de ses conséquences bénéfiques. Habituellement un film d’animation se déroule sur un rythme enlevé, avec de nombreux changements de situation, des drôleries et des thèmes qui sont de préférence en dehors de la réalité.

Le sujet appelait plutôt une certaine dignité, mais j’étais persuadé que le dessin animé, même traité de manière réaliste, était le meilleur moyen de toucher un vaste public et de donner au récit un caractère qui n’ait pas l’aspect d’un film documentaire »

En portant cette histoire à l’écran, Frédéric Back souhaite donner le plus d’écho possible aux réflexions qu’elle amène. Au fil de ses recherches, le cinéaste découvre plusieurs personnes accomplissant de par le monde le même travail humble et obstiné avec aussi peu de moyens que le personnage fictif du récit. L’accueil que le public fait au film dépasse tout ce que son auteur pouvait espérer : des millions d’arbres sont alors plantés sur tous les continents.