La planète sauvage – René Laloux

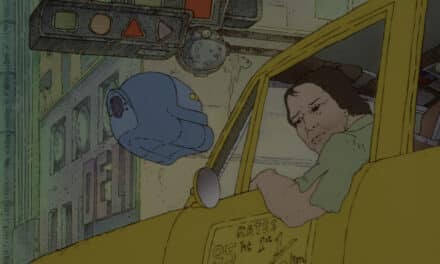

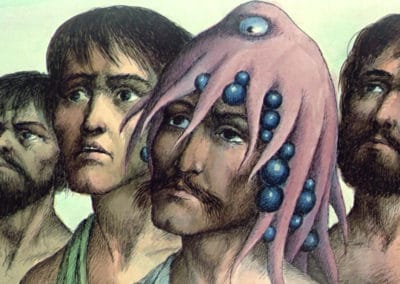

La Planète Sauvage est un film d’animation français de science-fiction réalisé par René Laloux, avec des images de Roland Topor. Sorti en 1973, ce film est une adaptation libre du livre de 1957, « Oms en série » de l’écrivain français de science-fiction, Stefan Wul.

Long métrage d’animation qui a marqué l’histoire du cinéma, « La Planète Sauvage » est unique en son genre de par sa qualité artistique mais aussi de par l’intelligence de son message. Ce film est un hymne à la connaissance et au savoir qui vont être les clefs de l’émancipation des Oms, réduits à l’état d’animaux domestiques par des géants bleues aux yeux rouges, appelé Draags.

L’histoire se déroule sur la planète Ygam. À la suite d’un incident, Terr, un petit Om de luxe, va avoir accès à la science des Draags qu’il va transmettre aux peuple des Oms sauvages, chez qui il se sera réfugié. Grâce au savoir apporté par Terr, les Oms sauvages vont pouvoir s’approprier la technologie des Draags pour construire des fusées spatiales qui les amèneront sur le satellite naturel d’Ygam, la planète sauvage. Ils y découvrent alors le secret de la méditation des Draags conduisant ces derniers à instaurer la paix avec les Oms qui finiront par avoir leur propre planète, un satellite artificiel appelé la Terre…

Film réalisé à partir de 1967, La Planète Sauvage se place dans une période phare de l’histoire technique et scientifique, celle de la conquête spatiale et de la course à la lune mais aussi celle de la guerre froide où deux peuples s’affrontent sur le plan scientifique et technique. Le film de Laloux et Topor est marqué par son époque, tant dans son contenu que dans sa réalisation et son histoire. En pleine guerre froide et peu après le printemps de Prague, Renée Laloux se voit contraint de produire son film dans les studios de Prague, en Tchécoslovaquie, alors que le message du film peut être comparé à la situation politique du pays vis à vis de l’union soviétique.

Ce film est l’histoire de la révolte d’un peuple, d’une recherche de liberté qu’ils obtiendront grâce à la connaissance, aux sciences et aux techniques. Les fusées spatiales représentent ici l’aboutissement de leur épopée et symbolisent la technologie de pointe.