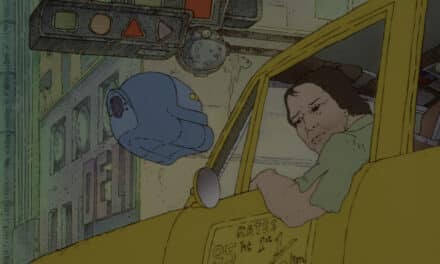

Harpya – Raoul Servais

Au cours d’une promenade nocturne, Monsieur Oscar est témoin d’une agression et découvre, à sa grande stupéfaction, qu’il vient de porter secours à une authentique harpie. L’intérêt qu’il lui porte n’est pas sans danger…

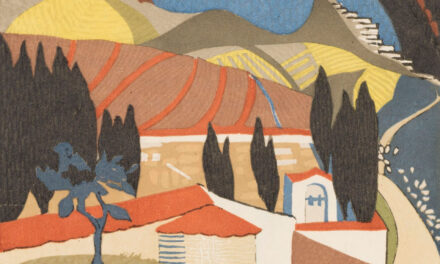

Harpya représente la première tentative à vouloir combiner vues réelles et animation de Raoul Servais. Il fallait incruster les images des acteurs dans des décors graphiques. Comme la technique digitale n’existait pas encore et que le procédé ‘masque’ semblait hors de prix, Servais a développé une technique combinant le papier découpé, la projection frontale et le multiplan. Le résultat était satisfaisant, mais le procédé étant fort laborieux, il ne pouvait être exécuté que par une personne. Pour cela Harpya restera probablement le seul film réalisé à l’aide de cette technique.

Le public cannois ne s’y est pas trompé, et donne à ce court métrage la palme de d’or 1979.