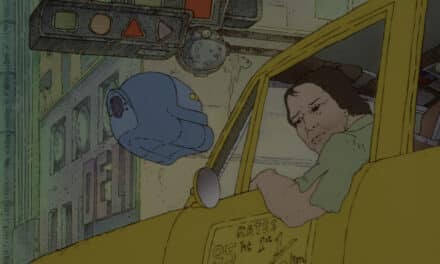

Dynamic of the Metropolis – Laszlo Moholy-Nagy

« L’intention du film « Dynamics of the Metropolis » n’est pas d’enseigner, ni de moraliser, ni de raconter une histoire ; son effet est censé être visuel, purement visuel.

Les éléments du visuel n’ont pas dans ce film une connexion logique absolue entre eux ; leurs relations photographiques et visuelles, néanmoins, les font se réunir dans une association vitale d’événements dans l’espace et le temps et amener le spectateur activement dans la dynamique de la ville »

Laszlo Moholy-Nagy (1921)